メディカルアロマでは、植物のアロマ分子の作用や香りのはたらきを心身に使っていきます。

ではアロマ分子は、植物の体内でどのようにつくられていくのでしょう。その過程を説明させていただきます。

植物は、体内でさまざまな化学反応を起こして必要なものを作っている

レモン、ペパーミント、クローブ、バニラ、ローズヒップ、アプリコット・・・どの植物もどこかで聞いたことがあるものばかりです。

これらの植物体内で分子がつくられるプロセスには規則的なメカニズムがあることをご存知でしょうか。

植物は体内で、植物自身の命を守るためとよりよく生きるための機能に不可欠な化学反応を起こしています。見た目、静かでおとなしく見える植物ですが、その内部では、活発な化学反応が繰り返されているのです。

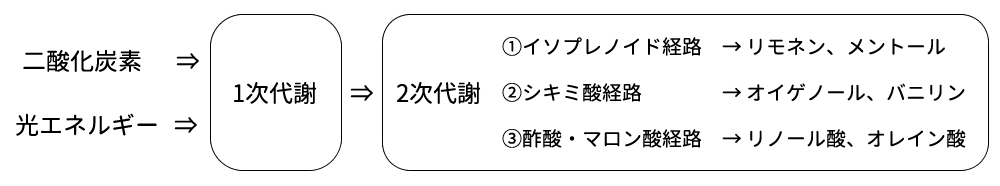

この化学反応のことを代謝といいます。代謝には2種類あります。

最低限、生存に必要な化学反応のことを一次代謝といい、よりよく生きるための機能に必要な化学反応のことを二次代謝といいます。

植物がつくり出すアロマ成分・精油は二次代謝の産物になります。私たちの身の回りにある薬も、この二次代謝産物をもとにしてつくられるものが多くあります。

化学反応の経路は5つある

複雑にみえる植物の体内のメカニズムですが、実はある規則性があります。二次代謝の産物をつくる経路について言えば

- イソプレノイド経路

- シキミ酸経路

- 酢酸・マロン酸経路

- アミノ酸経路

- これらの組み合わせの経路

のたったの5つしかありません。それぞれ化学構造に特徴があります。

そのうちメディカルアロマで注目されるアロマ成分・精油を作り出す過程に関わるものは

1.イソプレノイド経路、2.シキミ酸経路、3.酢酸・マロン酸経路のみです。

イソプレノイド経路でリモネンやメントールは作られる

イソプレノイド経路(1)による主な産物は炭素5個が枝分かれした構造のイソプレンという化合物ユニットが連なる分子です。この分子が香りを放つアロマ成分なのです。

精油の例を挙げればレモン(Citrus limon)、ペパーミント(Mentha×piperita)です。

香りを放つアロマ成分として

レモンにはリモネンが、ペパーミントにはメントールが含まれます。

精油ができるプロセスはまず、芳香植物の光合成によりグルコースがつくられます。グルコースを10段階の化学反応を経てピルビン酸に分解します。ピルビン酸をアセチルCoAに変化させたのち5段階の反応を経て、イソペンテニル酸やジメチルアリル二リン酸(どちらも炭素5個からなる分子)を生成します。これらから炭素5個のイソプレン骨格(化学構造)が合成され、最終的にできあがったアロマ成分・芳香分子がリモネンやメントールです。

リモネンは柑橘系のあのミカンのような香りを放ち、気分を明るくする作用や脂肪分解を助ける働きが認められています。

ペパーミントの香りが代表とされるメントールは、甘さを含んだスーと爽やかな香りとともに、鎮痛作用や冷却作用が認められています。

シキミ酸経路でオイゲノールやバニリンが作られる

シキミ酸経路(2)による主な産物は、炭素6個が環状に繋がった構造(ベンゼン環と言います)を有しています。

精油の例を挙げれば、クローブ(Eugenia caryophyllus)、バニラ(Vanilla planifolia)です。

香りを放つアロマ成分として

クローブにはオイゲノールが含まれます。バニラにはバニリンが含まれます。

精油ができるプロセスは、芳香植物の光合成によりグルコースがつくられます。グルコースを8段階の化学反応を経てエリトロース4-リン酸(炭素4個からなる分子)に分解します。この炭素4個を使いながらベンゼン環を合成させ、最終的にできあがったアロマ成分・芳香分子がオイゲノールやバニリンです。

したがって、ベンゼン環をアロマ成分・芳香分子に含んでいることが大きな特徴です。

クローブのオイゲノールもバニラのバニリンもパンチの利いたスパイシーな香りを放ちますね。オイゲノールやバニリン等のフェノール類は、強力な抗菌性や抗酸化作用が認められていて、人工的な保存料や抗生物質の代替として、医療や食品産業での応用が期待されています。

酢酸・マロン酸経路でリノール酸やオレイン酸が作られる

酢酸・マロン酸経路(3)による主な産物は脂肪酸です。少しアロマ成分のお話からは離れるのですが、精油を希釈する資材になる植物油を構成する成分になりますので、お話しますね。

植物油は、食物としてもお馴染みで体に取り入れたり、皮膚に栄養を与えるために塗布したり、精油を希釈してアロマオイルとして使用したりと、私たちの生活に密着しています。

美容面で有名な植物油(キャリアオイル)の例を挙げれば、ローズヒップオイル(Rosa rubiginosa)、アプリコットオイル(Prunus armeniaca)です。

ローズヒップオイルにはリノール酸(約40%)、α-リノレン酸(約30%)、オレイン酸(約15%)が含まれます。

アプリコットオイルにはオレイン酸(約60%)、リノール酸(約30%)、パルミチン酸(約5%)が含まれます。

リノール酸等の脂肪酸ができるプロセスはまず、植物の光合成によりグルコース(炭素6個からなる分子)がつくられます。その後、グルコースを10段階の化学反応を経てピルビン酸(炭素3個からなる分子)に分解します。さらにピルビン酸をアセチルCoAとマロニルCoA(どちらも、分子の中から炭素2個だけ取り外せる構造をもつ分子)に変化させます。これらの炭素2個からなるユニットをつなぎ合わせて炭素を16個まで連結させた化学構造の分子がパルミチン酸です。

ローズヒップオイルやアプリコットオイルに含まれる脂肪酸、つまりリノール酸、オレイン酸等もこういった過程と共通した過程とさらに複雑な過程を経て、作られています。

ローズヒップオイルが含有している脂肪酸各種のはたらきは?

リノール酸:血液中のコレステロールを下げたり血圧を下げたり

α-リノレン酸:高血圧の予防、アレルギー疾患の予防に役立ったり

オレイン酸:動脈硬化予防、便秘予防にも役立つことが知られています。

いかがでしたでしょうか。

レモン、ペパーミント、クローブ、バニラ、ローズヒップ、アプリコット・・・

植物の内部で繰り広げられる化学反応によって作られるアロマ成分である精油、そして植物油成分であるリノール酸等、植物の体内で作り出される成分は、私たちの健康にも役立つものが多く、ワクワクしますね。